Formatos y sectores en el branded content musical: videoclip y moda, pop stars de la musicidad

DOI:

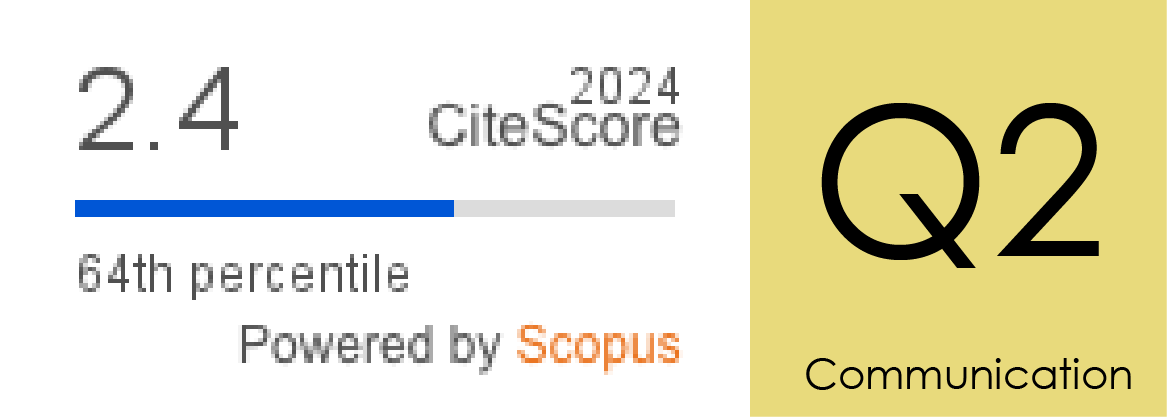

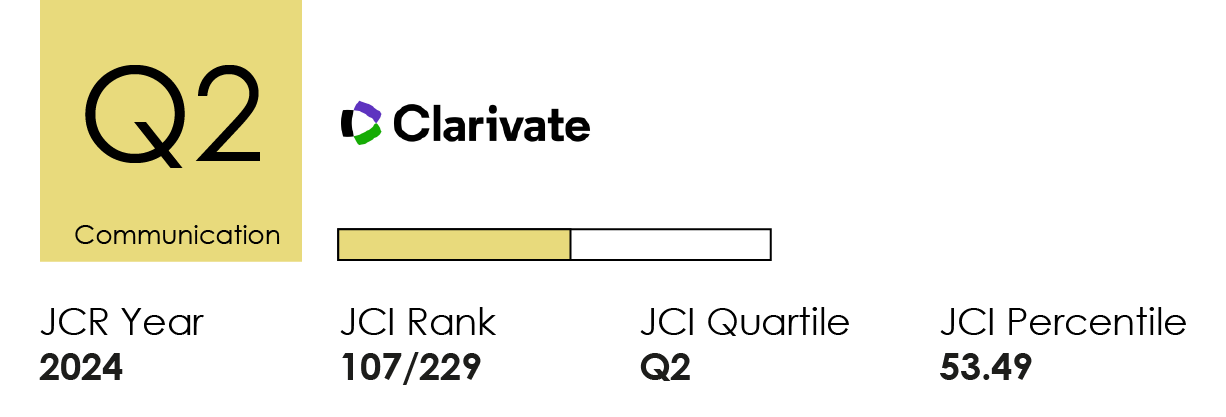

https://doi.org/10.14198/MEDCOM2018.9.2.5Palabras clave:

Marcas, Branded Content, Música, Musicidad, Vídeos Musicales, Sectores de mercadoResumen

Esta investigación profundiza en las relaciones entre la música y la publicidad y más concretamente analiza los contenidos o branded content musical producidos por marcas. El análisis de relación entre la música y la publicidad establece a priori una relación simbiótica que plantea un reto: la necesidad de crear el concepto musicidad para explicar cómo y por qué las marcas utilizan la música como vehículo de conexión con una audiencia que rechaza la publicidad convencional. Para ello, observamos qué tipos de sectores producen música y qué forma tienen los contenidos creados por las marcas. Con el objetivo de alcanzar el reto, seleccionamos una muestra de 165 contenidos musicales puestos en circulación por cien marcas distintas entre 2009 y 2013 y aplicamos un análisis cualitativo y cuantitativo. La investigación arroja resultados interesantes. Por un lado, las marcas apuestan por el videoclip como formato para conectar con los consumidores. Por otro lado, las marcas de moda son las más activas en la creación de contenidos musicales. Por último, se demuestra cómo las marcas se han introducido en el negocio de la industria de la música a través de la producción de contenidos musicales y de entretenimiento.

Citas

AMES (2013). Informe de la Asociación de Marketing de España. Disponible en https://goo.gl/BDgdkA

Asende, M. (27/01/2013). Una sola cerveza para todos los españoles. Eldiario.es. Disponible en https://goo.gl/qfeSLf

Baek, T. H. & Morimoto, M. (2012). Stay Away From Me. Journal of Advertising, 41(1), 59–76. https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367410105

Bermejo, J. (2009). Sobre la muerte y resurrección de la publicidad. Pensar la publicidad: revista internacional de investigaciones publicitarias, 3(2), 9–16. Disponible en https://goo.gl/UeNeqX

Bicknell, J. (2010). Why Music Moves Us. Basingstoke, Hampshire England; New York: Palgrave Macmillan.

Cunningham, T.; Hall, A. S. & Young, C. (2006). The Advertising Magnifier Effect: An MTV Study. Journal of Advertising Research, 46(4), 369–380. https://doi.org/10.2501/S0021849906060454

Del Pino, C.; Castelló, A. y Ramos-Soler, I. (2013). La comunicación en cambio constante. Madrid: Fragua.

Del Pino, C. y Reinares, R. (2013). Evaluación y eficacia del branded content: un estudio empírico. Questiones publicitarias, 1(18), 160-177. Disponible en https://goo.gl/2s1hC3

Dix, E. & Phau, I. (2010). Television Advertising Avoidance: Advancing Research Methodology. Journal of Promotion Management, 16(1-2), 114–133. https://doi.org/10.1080/10496490903574013

Fiske, J. (1989). Understanding Popular Culture. London: Routledge.

Fowles, J. (1996). Advertising and popular culture. London: Sage.

Frith, S. (1996). Music and identity. In S. Hall & P. du Gay (Eds.), Questions of Identity (pp. 108-127). London: SAGE.

González Requena, J. y Ortiz de Zárate, A. (1995). El espot publicitario. La metamorfosis del deseo. Madrid: Cátedra.

Graakjær, N. & Jantzen, C. (2009). Introduction. Music for comercial purposes. In N. Graakjær & C. Jantzen (Eds.), Music in advertising: commercial sounds in media communication and other (pp. 7-12). Denmark: Aalborg University Press.

Heath J. y Potter A. (2005). Rebelarse vende. El negocio de la contracultura. Madrid: Taurus.

Hesmondhaldh, D. (2013). Why Music Matters. Chichester, West Sussex, UK , Malden, MA, USA: Wiley-Blackwell.

Hudson, S. & Hudson, D. (2006). Branded Entertainment: A New Advertising Technique or Product Placement in Disguise? Journal of Marketing Management, 22(5/6), 489–504. https://doi.org/10.1362/026725706777978703

InfoAdex (20/03/2014). El total del mercado publicitario muestra una desaceleración en la caída que es del -3,7%, frente al -9,9% del año anterior.

IFPI [Federación Internacional de la Industria Fonográfica] (2012). Digital Music Report. Expanding Choice. Going Global. Disponible en https://goo.gl/Yf9VFQ

IFPI [Federación Internacional de la Industria Fonográfica] (2013). Digital Music Report. Engine of a digital world. Disponible en https://goo.gl/iuMofs

IFPI [Federación Internacional de la Industria Fonográfica] (2014). Digital Music Report. Lighting up new markets. Disponible en https://goo.gl/3t9oSp

Jackson, D. (2013). Music as identity. In D. Jackson; R. Jankovich & E. Sheinkop (Eds.), Hit brands. How music builds value for the world’s smartest brands (pp. 31-80). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Jenkins, H. (2008). Convergence Culture: la cultura de la convergencia en los medios de comunicación. Barcelona: Paidós.

Jenkins, H.; Ford, S. & Green, J. (2013). Spreadble Media; Creating Value and Meaning in a Networked Culture. London and New York: New York University Press.

Kassabian, A. (2013). The end of diegesis as we know it? In J. Richardson; C. Gorbman & C. Vernallis (Eds.), The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics (pp. 89- 106). Oxford; New York: Oxford University Press.

Klein, B. (2009). As heard on TV: Popular music in Advertising. England and USA: Ashgate.

Lehu, J.-M. (2007). Branded Entertainment: Product placement & Branded Strategy in the Entertainment Business. Kogan Page Publishers.

Lipovetsky, G. (2009). El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas. Barcelona: Anagrama.

Martí Parreño, J. (2010). Funny Marketing. Consumidores, entretenimiento y comunicación de marketing en la era del brandeded Entertainment. Madrid: Wolters Kluwer España.

Martínez, E. y Vázquez, A. I. (2011). Marketing de la Moda. Madrid: Pirámide.

Middleton, R. (1993). Studing Popular Music. Open University Press.

Moor, E. (2003). Branded Spaces The scope of new marketing. Journal of Consumer Culture, 3(1), 39–60. https://doi.org/10.1177/1469540503003001929

O’Reilly, L. (30/05/2013). Music videos are billed as the next marketing star. Marketing Week. Disponible en https://goo.gl/pxgCWd

Palencia-Lefler, M. (2009). La música en la comunicación publicitaria. Comunicación y Sociedad, 22(2), 89-108. Disponible en https://goo.gl/6Dd2oJ

Palencia Lefler-Ors, M. (2017). Música publicitaria en España (2008-17). Observación cuantitativa sobre formas musicales en espots de TV. Revista Mediterránea de Comunicación, 8(2), 25-35. https://doi.org/10.14198/MEDCOM2017.8.2.2

Powers, D. (2012). Strange Powers: The Branded Sensorium an the Intrigue of Musical Sound. In M. Aronczyk & D. Powers (Eds.), Blowing Up the Brand: Critical Perspectives on Promotional Culture (pp. 285-307). New York, Perter Lang Publishing.

Regueira, J. (2012). El contenido como herramienta eficaz de comunicación de marca. Análisis teórico y empírico. Universidad Rey Juan Carlos. Disponible en https://goo.gl/hqkF9X

Rodríguez, R. (2008). La publicidad como industria cultural. Pensar la publicidad, 2(1), 19-36. Disponible en https://goo.gl/GhwSPz

Sánchez Aranda, J. J. (2005). Análisis de contenido cuantitativo de medios. En M. R. Berganza Conde y J. A. Ruiz San Román (Eds.), Investigar en comunicación: guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en comunicación (pp. 207-228). Madrid: McGraw Hill.

Sánchez-Olmos, C. (2009). La musicidad. Las relaciones comerciales y culturales entre la industria discográfica y la publicidad. Barcelona: Col·legi de Publicistes i Relacions Públiques de Catalunya.

Sánchez-Olmos, C. y Viñuela, E. (2017). [Editorial] Música, publicidad y narraciones transmedia. Revista Mediterránea de Comunicación, 8(2), 11-12. Disponible en https://goo.gl/zDmsiG

Santacreu, O. (2002). La música en la publicidad. Universidad de Alicante. Disponible en https://goo.gl/PNbxBW

Scup (2013). Qué marca de cerveza ha ganado la batalla del verano. Disponible en https://goo.gl/iXLPv6

Sheinkop, E. (2013). Music as a currency. In D. Jackson; R. Jankovich & E. Sheinkop (Eds.), Hit brands. How music builds value for the world’s smartest brands (pp. 121-183). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Schmitt, B. (1999). Experiential marketing. Journal of Marketing Management, 15(1-3), 53–67. https://doi.org/10.1362/026725799784870496

Sierra Bravo, R. (1994). Técnicas de investigación social: teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo.

Straw, W. (2006). Consumo. En S. Frith; W. Straw & J. Street (Eds.), La otra historia del Rock (pp. 87-112). Barcelona: Man Non Troppo.

Tagg, P. (2012). Music’s meaning: A moder musicology for non-musos. New York: The Mass Media Music Scholars’ Press.

Taylor, T. D. (2012). The sounds of capitalism: Advertising, Music, and the Conquest of Culture. Chicago, London: The University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226791142.001.0001

Vernallis, C. (2013). Unruly Media: YouTube, Music Video, and the New Digital Cinema. New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199766994.001.0001

Viñuela, E. (2013). El videoclip del siglo XXI: el consumo musical de la televisión a internet. Musiker, 20, 167-185. Disponible en https://goo.gl/cmnM8D

Descargas

Estadísticas

Publicado

Cómo citar

Número

Sección

Licencia

Derechos de autor 2018 Cande Sánchez-Olmos

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0.

Los autores y autoras que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos:

1 Derechos de autor. Los autores y autoras conservan sus derechos de autor, aunque ceden a la revista de forma no exclusiva los derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) y garantizan a esta el derecho de primera publicación de su trabajo, el cual estará simultáneamente sujeto a la licencia indicada en punto 2. Los autores pueden establecer otros acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista, siempre que exista un reconocimiento de su publicación inicial en esta revista.

© Los autores.

2 Licencia. Los trabajos se publican en la revista sujetos a la licencia de Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY 4.0); los términos se pueden consultar en https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Esta licencia permite a terceros compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato) y adaptar (remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier finalidad, incluso comercial), siempre que se reconozca la autoría y la primera publicación en esta revista (Revista Mediterránea de Comunicación (RMC) / Mediterranean Journal of Communication (MJC), Universidad de Alicante, DOI de la obra), se proporcione un enlace a la licencia y se indique si se han realizado cambios en la obra.

3 Política de autoarchivo. Se recomienda a los autores que difundan sus trabajos a través de Internet para favorecer una circulación y difusión más rápidas y, con ello, un posible aumento en la citación y alcance entre la comunidad científica y académica, en las siguientes condiciones:

No se permite a los autores depositar en un repositorio institucional o temático, página web propia, etc., las versiones preprint (versión antes de ser evaluada) o postprint (versión evaluada y aceptada para su publicación) de sus trabajos antes de su publicación, pero sí el artículo final publicado (versión del editor).