La animación como recurso en publicidad. Un análisis desde la perspectiva de género

DOI:

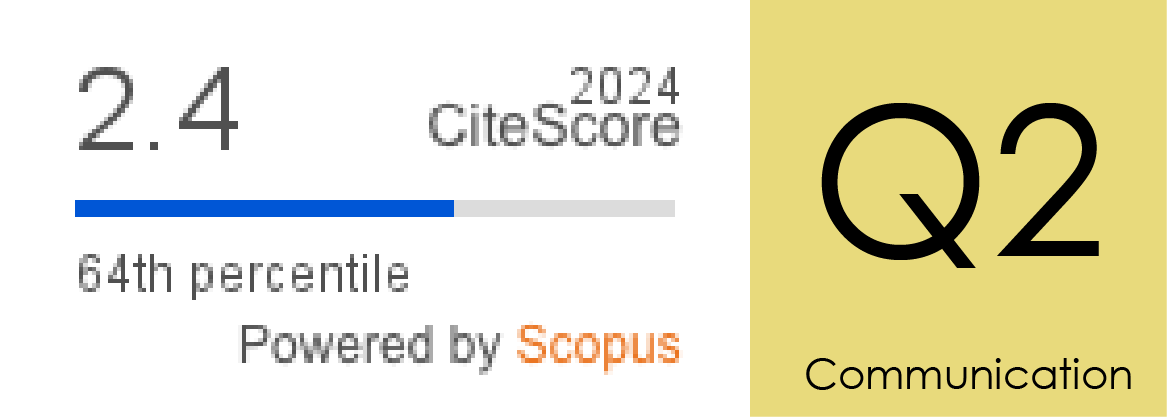

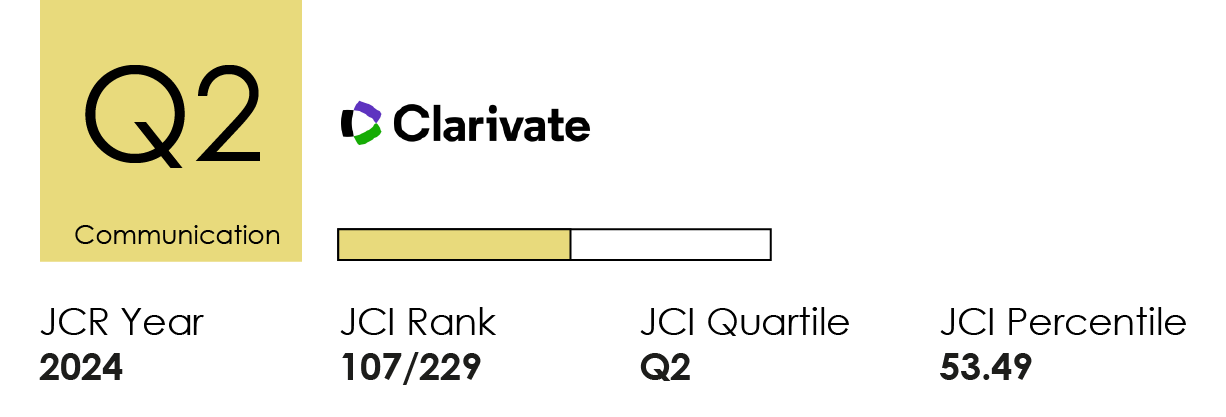

https://doi.org/10.14198/MEDCOM.19699Palabras clave:

Animación, publicidad, sexismo, perspectiva de géneroResumen

El objetivo de este trabajo es analizar, desde una perspectiva de género, el uso de la animación en la publicidad. Para ello, este estudio cualitativo, de carácter exploratorio y descriptivo, utiliza el análisis de contenido como herramienta de abordaje. A partir de una ficha de análisis compuesta por 25 indicadores, el análisis parte de un triple enfoque: narratológico, publicitario y de género. La muestra está formada por 22 spots, que utilizan la animación para publicitar productos o servicios, dirigidos a un target joven y/o adulto. Los resultados obtenidos en los tres niveles de análisis permiten afirmar que el uso de la animación es un factor importante motivado por el deseo intencionado de los creativos profesionales de evocar un amplio abanico de emociones. Si bien la mayoría de los anuncios tienen como objetivo transmitir conocimientos relacionados con el producto, algunos de ellos también tienen como objetivo incidir en las actitudes de la audiencia, promoviendo la inclusión, la conciencia de la diversidad o el respeto por la igualdad de género, y en algunos otros reproducen situaciones de sexismo. Hasta cierto punto, estos últimos spots perpetúan el sexismo en la publicidad a través de la animación utilizada como recurso capaz de representar lo que no podría mostrarse con actores reales.Citas

Aguilar Barriga, N. (2020). Una aproximación teórica a las olas del feminismo: la cuarta ola. Femeris, 5(2), 121-146. https://doi.org/gpdv

Almagro González, A. (2010). La imagen del deseo: análisis psicosocial de las representaciones imaginarias en el spot publicitario. Madrid: Servicio de Publicaciones de Universidad Complutense de Madrid.

Amorós, A. and Comesaña, P. (2016). Cartoons, publicidad y transmedialidad. Cuadernos.info, (39), 165-180. https://doi.org/gpdw

Arrieta Zamora, C. (2016). El feminismo en el imaginario colectivo. Reaxion. Ciencia y tecnología universitaria, (3), s.p. Available in https://bit.ly/3rBuMBJ

Bajo Pérez, I. (2020). La normalización de la violencia de género en la adultez emergente a través del mito del amor romántico. Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, (15), 253-268. https://doi.org/gpdx

Barberán M., Arlyn, C. and Vega Játiva, L. M. (2020). Análisis semiótico y de contenido de la publicidad Sprite ‘Las mujeres lloran por todo’ en torno a la construcción de estereotipos femeninos. Trabajo de Grado. Universidad Politécnica Salesiana sede Quito. Ecuador. Available in https://bit.ly/3x09NJR

Barthes, R. (1971). Elementos de semiología. Madrid: Alberto Corazón.

Blanco Fernández, S.; Velasco Rodríguez, J. and González País, C. (2019). Publicidad, marketing y videojuegos: inclusividad, diversidad y estereotipos. Revista de marketing y publicidad, (1), 69-99. Available in https://bit.ly/2UJ3htT

Brunet Icart, I. (2020). La cuarta ola del feminismo. Revista Internacional de Organizaciones, (24), 403-420. https://doi.org/gpdz

Caballero Moreno, A. (2020). El humor como herramienta estratégica en publicidad. Caso de estudio de las campañas navideñas de Campofrío. Trabajo Final de Grado. Universidad de Valladolid. Valladolid. España. Available in https://bit.ly/3BuWqox

Camará, S. (2000). El dibujo publicitario. Barcelona: Parramón.

Capella, M.; Hill, R.P.; Rapp, J. and Kees, J. (2013). The Impact of Violence Against Women in Advertisements. Journal of Advertising, 39(4), 37-52. https://doi.org/bjq6zn

Checa, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña: Netbiblo.

Chong, A. (2010). Animation digital. Barcelona: Natuart.

Clemente, M. and Santalla, Z. (1991). El documento persuasivo: análisis de contenido y publicidad. Bilbao: Deusto.

Comesaña Comesaña, P. (2011). Cine y Publicidad: Los dibujos animados como soporte publicitário. Estudio de las tendências em la primera década del S. XXI. Tesis Doctoral. Universidad de Vigo. España. Available in https://bit.ly/3BwXecz

Cortese, A. J. (2015). Provocateur: Images of women and minorities in advertising. Rowman & Littlefield Publishers.

Díaz Campo, J. and Fernández Gómez, E. (2017). Estereotipos de género y socialización del menor: la publicidade de joguetes a través de Facebook en España. Observatorio, 11(3), 25-43. https://doi.org/gpd2

Eisend, M. (2019). Gender Roles. Journal of Advertising, 48(1), 1-9. https://doi.org/gjp78s

Eguizábal, R. (2015). Pensar la publicidad. Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias, (9), 7-8. Available in https://bit.ly/2V8bibT

Franz, M. (2003). Cambiando en el tiempo: El futuro de las Motion Graphics. San Clemente: Mattfranz.

Gil Benítez, E.M. and Guerrero Salazar, S. (2016). Principales estereotipos femeninos en la publicidade radiofónica española. Madrid: Fundamentos.

González Anleo, J.; Cortés del Rosario, M. and Garcelán Vargas, D. (2018). Roles y estereotipos de género en la publicidad infantil. ¿Qué ha cambiado en las últimas décadas? AdResearch: Revista Internacional de la Investigación en Comunicación, (18), 80-99. https://doi.org/gccj

Joannis, H. (1996). La creación publicitaria desde la estrategia de marketing. Bilbao: Deusto.

Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. Barcelona: Paidós.

Landívar Artieda, F. D. (2014). La efectividad publicitaria del manejo de personajes animados como elemento diferenciador para conseguir recordación. Caso: Bubbaloo y Kataboom. Trabajo Final de Grado. Universidad Tecnológica Equinoccial. Ecuador. Available in https://bit.ly/3zjusdA

León, J. L. (2001). Mitoanálisis de la publicidad. Barcelona: Ariel.

Lin, J. (2019). La evolución de la representación de las mujeres en la publicidad de China desde la década de 1980 hasta la actualidad. Trabajo Final de Grado. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona. España. Available in https://bit.ly/3i0SDaE

Martínez Rodríguez, J. (2018). Tendencias del sexismo en la publicidad actual y su influencia en traducción publicitaria. Trabajo Final de Grado. Universidad de Valladolid. España. Available in https://bit.ly/3BqkQiW

Marugán Solís, F. (2017). La Casera. ‘Si no hay Casera, nos vamos’: la vital importancia del humor en publicidad. Harvard Deusto Marketing y Ventas, (14), 12-18. Available in https://bit.ly/3eMR2Ue

Mendieta Díaz, F. E. (2020). La imagen de la mujer en la publicidad sexista y su incidencia en el imaginario social de los jóvenes de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil. Tesis Doctoral. Universidad de Guayaquil. Ecuador. Available in https://bit.ly/3eJBbWg

Millán Salcedo, C. A. (2013). Aproximación a la animación en la publicidad televisiva en el mundo. Cuadernos de divulgación e investigación. Colombia: Programa Editorial de la Universidad Autónoma de Occidente. Available in https://bit.ly/3x0bIhx

Moscovici, S. (1979). Psicología Social. Barcelona: Paidós.

Palacios Chavarro, J. A.; Marroquín Ciendúa, F. and López Giraldo, A. (2020). Humor en la publicidad televisiva en Colombia: incidencia en la recordación y factores asociados. Revista Espacios, 41(3), 6-25. Available in https://bit.ly/3ruItSP

Payares Turizm, Y. and Niño Aragón, O. (2020). Caracterización de los tipos de publicidad persuasiva presentados en comerciales de alimentos y bebidas en canales nacionales de la televisión colombiana durante franjas infantiles. Trabajo de Grado. Universidad de la Costa. Barranquilla. Colombia. Available in https://bit.ly/3ydzUPb

Piñuel, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. Estudios de Sociolingüística, 3(1), 1-42. Available in https://bit.ly/3iBztaM

Puebla, R. (2011). Digital Art Masters. Hong Kong: 3DTotal Team.

Ramos Frendo, E. M. (2020). Perpetuación de estereotipos sexistas en la publicidad española de comienzos del siglo XX. Asparkía, (36), 35-60. https://doi.org/gpd3

Rey, J. (2008). Publicidad y sociedad. Un viaje de ida y vuelta. Sevilla: Comunicación.

Rodríguez Fernández, I. (2009). La publicidad animada en España en los últimos años (desde los 90 hasta nuestros días). Revista de Comunicación de la SEECI, (20), 49-84. https://doi.org/gpd4

Sáenz, R. (2006). Arte y Técnica de la animación. Buenos Aires: De la Flor.

Sánchez-Labella Martín, I. (2016). Violencia de género en los dibujos animados televisivos: la impasibilidad del público infantil. Pautas para un consumo responsable. Communication Papers-Media Literacy & Gender Studies, 5(9), 37-55. Available in https://bit.ly/36Z7DQh

Selby, A. (2009). Animación, nuevos proyectos y procesos creativos. Barcelona: Parramón.

Simancas González, E. (2019). La formación feminista como arma para combatir la publicidad sexista. Educación y Comunicación, (18), 51-60. https://doi.org/gpd5

Straiton, J. (2006). Animation and Advertising. Presented at Ottawa International Animation Festival -30th Anniversary. Available in https://bit.ly/3Bx42qu

Tuncay Zayer, L. and Coleman, C. (2015). Advertising Professional’s Perceptions of the Impact of Gender Portrayals on Men and Women: A Question of Ethics? Journal of Advertising, 44(3), 1-12. https://doi.org/gpd6

Tversky, A. and Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185(4157), 1124-1131. https://doi.org/gwh

Vaca Torres, B., Carpio Jiménez, L., Barrazueta, P., & Ordóñez, K. (2020). Los estereotipos y la representación de género en la publicidad ecuatoriana. Iberian Journal of Information Systems and Technologies, (E26), 335 - 347. Available in https://bit.ly/2V8K4l7

Vega Saldaña, S.; Barredo Ibáñez, D. and Merchán Clavellino, A. (2019). Percepción de los comportamientos y patrones corporales asignados a la mujer en publicidad. Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación, (44), 162-180. https://doi.org/fvs2

Venegas Gandolfo, L. A. (2018). Relación de la publicidad animada y las fases del neuromarketing a través de la campaña" Todo va a estar bien" de Rímac Seguros en los alumnos de la Facultad de Comunicaciones de UCAL, Lima-2017. Available in https://bit.ly/2W3KtG2

Verdú Delgado, A. D. (2014). Igualdad y desigualdad de género en los imaginarios sociales del amor de pareja heterosexual. Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, (9), 402-427. https://doi.org/gpdt

Wells, P. (2009). ‘Stop Writing or Write Like a Rat’: Becoming Animal in Animated Literary. Adaptation in Contemporary Culture: Textual Infidelities, 96.

Descargas

Estadísticas

Publicado

Cómo citar

Número

Sección

Licencia

Derechos de autor 2018 Inmaculada Sánchez-Labella Martín, Manuel Garrido, Virginia Guarinos

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0.

Los autores y autoras que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos:

1 Derechos de autor. Los autores y autoras conservan sus derechos de autor, aunque ceden a la revista de forma no exclusiva los derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) y garantizan a esta el derecho de primera publicación de su trabajo, el cual estará simultáneamente sujeto a la licencia indicada en punto 2. Los autores pueden establecer otros acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista, siempre que exista un reconocimiento de su publicación inicial en esta revista.

© Los autores.

2 Licencia. Los trabajos se publican en la revista sujetos a la licencia de Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY 4.0); los términos se pueden consultar en https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Esta licencia permite a terceros compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato) y adaptar (remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier finalidad, incluso comercial), siempre que se reconozca la autoría y la primera publicación en esta revista (Revista Mediterránea de Comunicación (RMC) / Mediterranean Journal of Communication (MJC), Universidad de Alicante, DOI de la obra), se proporcione un enlace a la licencia y se indique si se han realizado cambios en la obra.

3 Política de autoarchivo. Se recomienda a los autores que difundan sus trabajos a través de Internet para favorecer una circulación y difusión más rápidas y, con ello, un posible aumento en la citación y alcance entre la comunidad científica y académica, en las siguientes condiciones:

No se permite a los autores depositar en un repositorio institucional o temático, página web propia, etc., las versiones preprint (versión antes de ser evaluada) o postprint (versión evaluada y aceptada para su publicación) de sus trabajos antes de su publicación, pero sí el artículo final publicado (versión del editor).